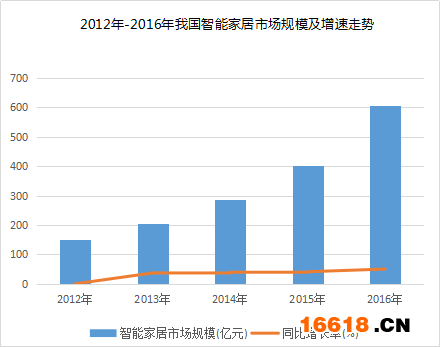

2016年可謂是國內智能家居市場快速發展的一年。據市場調查數據顯示,2016年我國智能家居市場規模已高達605.7億元,同比增長50.15%。據專家預測,我國智能家居潛在市場規模約為5.8萬億元,發展空間巨大。

經歷了2014、2015連續兩年各種智能單品的預覽、眾籌、首發和內測,2016年,主打不同功能、面向不同場景和針對不同用戶的智能單品幾乎全面開花。除了安防、監控等“家居”自身智能進化外,照明、門鎖、門窗、家電、家具、家紡設備(產品)智能化升級也開始進入加速期,其中智能指紋鎖便憑借其實用性和突破性成為智能家居系統的首個突破口。不過當前仍處于快速成長期的智能指紋鎖行業還未出現具有代表性的龍頭企業,不同派系的指紋鎖品牌都紛紛忙于探索各自的發展之路,2017市場爭奪戰一觸即發。

二、指紋鎖成智能家居入口,中高端市場競爭激烈

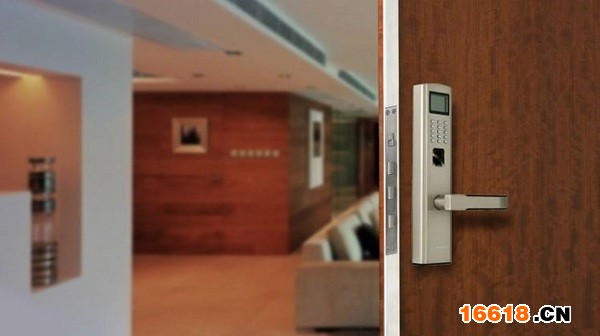

作為家庭安全防護的第一道關卡,門鎖是家家戶戶都必備的剛需產品。但是傳統的機械門鎖早已無法滿足當下用戶對于便捷、智能、安全生活的需求,智能指紋鎖的出現填補這一空白。

指紋鎖依托于人體指紋的唯一性,利用指紋進行人物身份識別。用戶不需要攜帶機械鑰匙,通過指紋、密碼、手機等多種方式就能進行開鎖,大大提升了鎖具的安全性能和便捷性能,而其智能化聯動功能還可實現遠程操控管理,完善“智能安防”系統。目前,指紋鎖已成為智能家居精裝的“常客”,入駐到許多高檔住宅中成為提升生活品質的籌碼。

據中國房地產研究機構報告,每年全國有超過2000個高檔樓盤選擇安裝指紋鎖,雖然數據與發達國家還有著不小的差距,但是指紋鎖成為高檔樓盤小區標配已是必然的趨勢。而這一“黃金市場”也成為國內眾多指紋鎖品牌爭相占據的領地。然而盡管如此,占有份額最多的仍是以三星為代表的韓國系品牌,以及以耶魯為代表的美國系品牌,由于進入市場較早,且生產工藝較成熟,這些品牌得以提前搶占市場。在德系品牌方面,則是以德施曼、凱迪仕為代表的德國精工指紋鎖更勝一籌。

三、指紋鎖三大派系對比,多元化發展全面開花

隨著B端市場競爭的白熱化以及終端市場培育的逐步深入,國民對于指紋鎖的消費意識也漸漸形成,吸引了一批先導企業蠢蠢欲動。其中以韓國系、美國系、德國系三大派系為主的指紋鎖率先獲得了市場青睞。

韓國系指紋鎖以三星、蓋特曼為代表,以具有密碼鎖和卡鎖功能的電子鎖為主。韓系指紋鎖之所以能夠獲得高端市場的普遍認可要歸功于其精致潮流且設計感較強的“高顏值”產品外觀,這一點與近幾年韓流的盛行分不開。但是由于韓系鎖在國內主要由代理商銷售,售后就變得難以保障。再者,其功能件設計較為混亂,與國內門的適配性要差一些,在實用性上會大打折扣。

德施曼(左)與三星(右)的內部結構對比

美國系的指紋鎖主要以耶魯為代表。耶魯電子鎖是全球最古老的國際品牌之一,也是鎖業最負盛名的品牌之一。百年來,耶魯指紋鎖的產品質量都相當穩定,安全性能也非常高。但是缺點也是有的,耶魯指紋鎖在智能化的進程中發展較為緩慢,能夠收錄的指紋容量也很有限,產品外觀設計則比較保守,以質取勝。

耶魯、三星、德施曼(小嘀)產品外觀對比

德系指紋鎖則以德施曼、凱迪仕為代表。德系指紋鎖進入中國市場較晚,所以知名度暫時并不高,但是“德國制造”這塊金字招牌卻很有分量。德系指紋鎖的加入為市場注入了更多的活力,不僅在產品研發品控上延續德國精工科技,不斷苛求品質,而且針對市場做出的適應性改變也贏得了眾多消費者的認可,可以預見接下來德系品牌將會在業內扮演更加重要的角色。

四、零售市場等待爆發,今后走向有待市場檢驗

有業內人士預測,2017年將是智能指紋鎖迎來C端市場大爆發的一年。市場體量的不斷擴大加上政策的大力扶持可謂是占盡了天時地利人和,不過最終智能指紋鎖能否真的走向千家萬戶還需認真對待品控、渠道、服務三大難關。德施曼創始人祝志凌認為智能鎖要引爆智能家居市場,還需要以線下推廣模式帶動線上,高時效售后服務體系的建立、規模效應帶來的成本下降和價格下降、社交化和情感化需求出身的巨大消費推動力。從長遠來看,誰產品供應鏈更強大,線下服務體系更完善,產品質量更精湛,誰的根基就越牢固,越能獲得品牌溢價和家庭用戶的信任。所以究竟誰會成為未來的行業龍頭,還有待于市場的檢驗。